3-2. 所持機材の紹介

♪自宅部屋にて

撮影

上記の 機材名 をクリックすると、当ページ中の各機材の紹介箇所へ接続します。

私が持っている機材を紹介します。バンドでの活動を重点に考えていましたので、ライヴ志向の機材購入をしていました。愛着のある機材で重宝したり、買ったものの全く使わない機材(苦笑)だったり、…色々有ると思います。

ライヴ時のセッティング例は、3-1.(a)ステージ・セッティングのページでGA-GOの場合を掲載していますので、そちらのページをご参照下さい!

キーボード

シンセサイザーは音作りの手間があるので長く使えることを望んでます。使用していないシンセもありますが、私としては買い換えたというよりは増やしたという感覚です。「X2」と「XP-50」は、購入してからはGA-GO脱退のまでずっと使用してました。「707」は「XP-50」の購入により、ライヴ時での役割が変わりました。

|

KORG X2 76鍵シンセサイザー。購入。は、01/Wシリーズが出た後で、Xシリーズとiシリーズが出ていたのですが、iシリーズは自動伴奏機能が付いていたのですが、私には必要無かったのでXシリーズにしました。Xシリーズ、01/Wシリーズより値段が安いです。「X3」でなく「X2」にしたのは、それまでピアノを弾いていたからで、鍵盤数の多いキーボードを考えていました。X1は存在しません。「X2」と「X3」の違いとして、鍵盤数以外に、「X2」は4系統アウトプット装備と高品位ピアノ波形が追加されています。このピアノ波形を使った音色、確かに品のある音色なんですが、バンド向きの音色かと言われれば少し「?」のような気がします。ですので、最初は高品位ピアノ波形を使った音色を使用していましたが、途中から別のピアノの音色を使っています。 76鍵キーボード、ソフトケースもあり一人で肩に担いで運べますが、61鍵キーボードと比べると幅があるので、狭い所で持ち運んでいると壁などにぶつけることが割とあります。電車の中で倒して内部破損したこともあります(泣)。 鍵盤数が多いこともあり、バンドのライヴではピアノ、オルガンの音色を中心に使用して演奏してます。シンセ・ブラスやシンセ・ストリングス等の音色も使用してます。 大学の軽音楽部でのライヴで、春畑道哉さんの曲「青いコンバーチブル」を原曲どおりではありませんが演奏した事があります。イントロ部分を最初ピアノの音色のみを出して途中からペダル操作でストリングスの音量を一気に上げるというのを試みたのですが、最大同時発音数が32音で、弾いてると音が途切れるので、ピアノに割り当てる単音での発音数を3から1に減らしました。お陰でピアノの音色はペランペランでした。音色の割り振り方に苦労しました(汗)。まぁ~、別に音源があれば、MIDIを使ってピアノとストリングスを別々の音源で出すって事も出来るんでしょうけど、セッティングが面倒(泣)。 |

|

Roland XP-50 61鍵シンセサイザー。の購入だったと思います。 ローランドのシンセサイザーの音はバンドの中で出すとハマるというようなことを人から聞いたことがあります。「XP-50」もそのような感じで、音抜けがよさそうです。プリセットの音色でも充分バンドに対応できると思います。正直、何種類かプリセットでそのまま使ってます(音量レべルは調整してます)。バンドのライヴではブラス、ストリングス、そしてソロ用にシンセ・リード系等の音色を使用してます。ピアノ系の音色は「XP-50」一台のみでの演奏で使用したことはありますが、通常のライヴではほとんど使用しません。レコーディングでピアノ系の音色を使用することはあるかもしれません。 「XP-50」を購入したに「XP-60」が発売され、大学時代の軽音楽部の後輩の子が「XP-60」を購入し使っていたりして、しまったな~と思いました。 |

|

KORG 707 49鍵シンセサイザー。に祖父母の家に行った時、祖父より譲り受けたシンセサイザーです。もらったは全く使い方が解らず、時々音だけ出して弾いてる状態でした。現在は音源は使用していません。ライヴの時は、鍵盤を押さえるとキーボード「X2」の音が出るように、MIDI接続をしています。 |

|

YAMAHA CS1x 61鍵シンセサイザー。使用用途が限られていて、私個人の見解ですが、GA-GOのライヴのように、複数の音色を使い分ける必要がある場合での使用には不向き。ステージ・パフォーマンスに向かない訳ではないので、ライヴでも上手に「CS1x」を使いこなす人はいると思いますが。 ボコーダー専用の鍵盤が欲しく思い、中古で値段が安いこともあって購入しました。 |

|

YAMAHA DX21 に発売された61鍵FM音源シンセサイザー。GA-GOのヴォーカリスト、Takumaさんより譲り受けました。 “FM”は、Frequency Modulation(周波数変調)の略、ラジオのFM放送にも採用されています。全ての音声波形はフーリエ級数に展開することができ、正弦波(サイン波)の集合として表すことができるという理論に基づいて、FM音源方式はヤマハが実用化しました。有名なFM音源シンセサイザーにヤマハ「DX7」があります。 |

|

YAMAHA PortaSound MK-100 49鍵。小学生の時に買ってもらったキーボード。買ってもらった当時は結構弾いてました。CやAmなどのコードをこのキーボードがきっかけで学びました。それまでは、ドミソ、ドファラ、シレソの和音ぐらいしか知りませんでした。 |

|

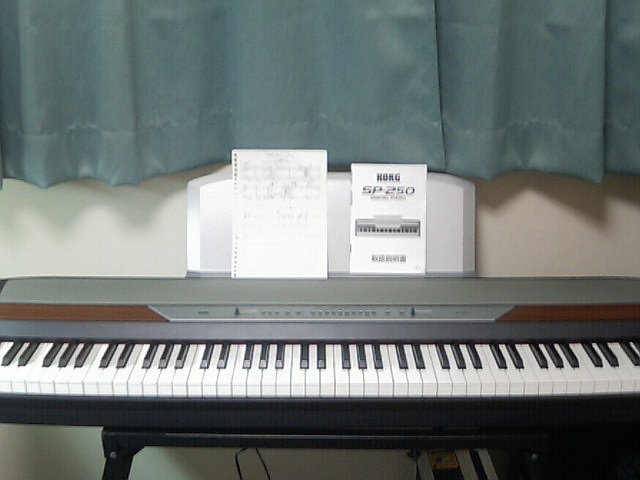

KORG SP-250 88鍵デジタル・ピアノ。生ピアノは弾きたい時に弾ける環境ではないので、デジタル・ピアノで運指の練習やリズム・トレーニングが出来れば良いなと思い、に購入しました。生ピアノと他のキーボードとの、鍵盤タッチの違いや音の聴こえ方が気になる時もありますが、「SP-250」は、鍵盤タッチ・コントロールを軽め・標準・重めの3段階で設定することができ、私は「重め」に設定して弾いています。オルガンやハープシコードなど、アコピ・エレピ以外の音色も内蔵されています。リバーブとコーラスの2つのエフェクター、メトロノーム、スピーカー内蔵。MIDIも装備されており、他のMIDI装備された電子楽器との演奏情報の送受信も可能になっています。 |

|

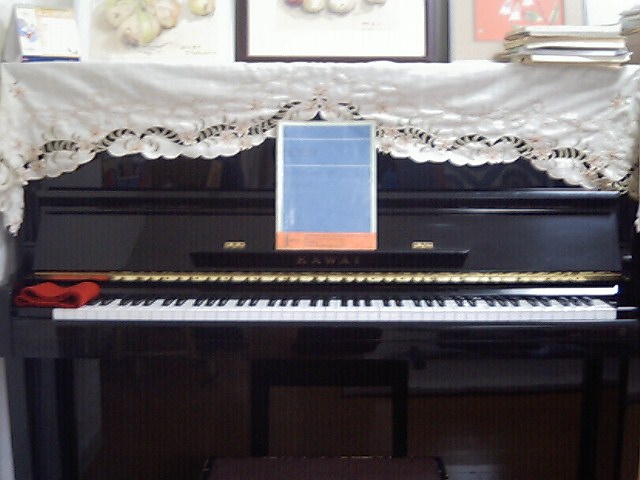

KAWAI BL-31 88鍵ピアノ。私物化してるような状態ですが、家のものです。深夜は音を出すことが難しいです。 実は品番が判らなかった(笑)のですが、ピアノの上フタを開けたら内側に記されていました。 |

モジュール・サンプラー

|

KORG TRITON-Rack ローンを組んで買ったものの、ほとんど使用せずにローンが終了しました(苦笑)。パラパラ~っとプリセット音を聴いた印象ですが、ここまできたかーという感じでしょうか。ほんと、アコースティック系の音はリアルになったなーという印象です。依頼事で歪んでいないギターの音色を打ち込みで使用したのですが、ギターの打ち込みはある本に載っていた内容などを参考にしましたが、上手に打ち込むと私が思っていたよりもそれなりに聴こえたので関心しました。 |

マルチ・エフェクター

|

BOSS SE-70 SUPER EFFECTS PROCESSOR |

シーケンサー

|

YAMAHA QY20 購入。 サイズがVHSビデオ・テープぐらいのサイズなので、布団の上で寝転がった状態でも操作できる(笑)のがメリットです。小さいのでライヴ・ステージで「QY20」を使った時は、キーボードの上に布テープで「QY20」を貼り付けてました(STARTボタンが押し易い)。 デモ演奏が内蔵されていますが、なかなか凝っています。パンの設定とかすごいです。 電源は別売ACアダプター(「PA-3」または「PA-4」)を接続するか、単3乾電池6本で使用出来ます。取扱説明書にはアルカリ電池で約11時間使用可能と書かれています。 出力端子はLINE OUT端子とPHONES端子が付いています(いずれもミニステレオ)。MIDI端子はINとOUTのみです。 記憶容量は入力の仕方や曲の長さにもよると思いますが5曲程度です。バルクダンプをすると「QY20」のデータをMIDIデータファイラー「MDF2」等に保存とか出来るそうですが、私はした事がありません。 最大同時発音数は28音、音符分解能は 4分音符/96 です。音源ですが「QY20」単体で聴くといいなと思う音色は何種類かありますが、ライヴやレコーディングでそのまま使える音色かどうかは私には分かりません、そこまで想定していなかったので…。ドラムスの音色は8ボイス分用意されています。 トラック数は実質8トラックと考えていいと思います。内、1トラックはベース用、もう1トラックはドラムス用になっています。トラック数が少ないので、エディットでプログラムチェンジを多用していました(苦笑)。 バッキングのリズムでプリセットパターンとして100プリセットスタイル×6セクション用意されてます。ダンスミュージック系からリズム&ブルース系、ハードロック系、ロックンロール系、ジャズ系、ラテン系等、多岐にわたります。さらに100ユーザーパターン自分で作る事が出来ます。和音はコード・ネームで打ち込む事も出来るんですが、プリセットのリズムパターンを使う事が少ない事もあってか、私は殆どその機能は使わなかったですね。鍵盤ボタンが2オクターブ分付いているので、単音とシンプルな和音なら簡単に入力する事が出来ます。 ボイスモードではミキサーの画面が出て来て、各トラックのヴォリュームやパンの設定はし易かったです。 曲作りだけでなく、私は滅多にしませんがオリジナルやコピー曲などを一部分打ち込んでそれに合わせて練習することもできます。「QY20」を使い始めた頃、カシオペアの「LOOKING UP」のピアノ以外のパートを楽譜を見ながらですが打ち込んでそれに合わせてピアノ・パートを弾いてみようと試みたのですが、練習もあまりしなかったのですがシーケンサーに合わせて弾くのは難しいとは感じていました。 GA-GOでは、一人同期もやりましたね! シンセにストリングスを打ち込み、「QY20」にティンバレスでクリック音のみ打ち込み、シンセと「QY20」をMIDIで繋ぎ、ヘッドフォンでクリック音を聴きながらシンセでピアノ伴奏をし、ヴォーカルのTakumaさんが歌う。。密閉型ヘッドフォンをしていても歌に釣られそうになるんですよ。溜めたりするんですが、声が大きくて…(汗)。 パターンモードのプリセットのリズムパターンを空のユーザーパターンへコピーすることで、パターンエディットで入力内容を見る事が出来るので、各パートのアレンジや打ち込み方の参考になりました。特にギターのカッティングはミュート音を工夫して入れてあげると、それらしく聴こえてきますね。。 「QY10」から始まるQYシリーズ、私の周りではこのシリーズを持っている人が多かったです。 |

ミキサー

各音源からミキサーにオーディオ・ケーブルを接続し、各音量バランスを再調整します。ライヴでは殆どの場合ステレオL/Rで出力します。自宅では、私の場合はフォン出力があればヘッドフォンでモニターすることが多いです。

|

MACKIE MICRO SERIES 1202-VLZ 12チャンネル・ミキサーです。「マッキー」と呼んでます。大学時代の軽音楽部では、複数人或いは複数台のキーボードからの出力をメイン・ミキサーに送るのにキーボード用ミキサーで一まとまりにしていました。そのキーボード用ミキサーとして使用してたのが「MACKIE MICRO SERIES 1202-VLZ」で、「マッキー」と呼ばれていたのでそのままです(笑)。 私が「マッキー」を購入する以前は「BX-60」を使用してたのですが、「BX-60」より入力チャンネル数が多いということで買い換えました。店頭展示品を購入したので安く手にする事が出来ました。 このミキサーの特徴としてまず、何と言ってもリアパネル部分にキャノン端子からメインL/Rを出力する事が出来ます(フォン端子からメインL/Rを出力する事も可能です)。また、1chから4chまでもフォン端子での入力以外にキャノン端子で入力が出来ます。TRIMツマミで入力レヴェルを調整します。LOW CUTボタンが付いてます。5chから12chまではフォン端子での入力のみですが、5-6ch、7-8ch、9-10ch、11-12chとステレオ対応になっています。AUXは2種類あり、各チャンネルにはHIとMIDとLOWとイコライザーが付いていますが私の場合はいつもフラットです。後、各チャンネルにPANのツマミとMUTEボタンとPRE FADER SOLOボタンがあります。ヘッドフォン用の出力もあります。他にもボタンやフォン・ジャック等がありますが、全部使う事はありません(苦笑)。 レヴェル・メーターがあるので出音のバランスが調節しやすいです。使用するミキサーによって音質が変わるものだと買い換えて聴き比べることで確認することができました。 |

|

BOSS BX-60 |

|

FOSTEX MN04 4チャンネル・ミキサーです。電池での使用も可能ですが使った事はありません。各チャンネルにPANPOTのツマミが付いています。1chのみLINE / MIC / MIC ALC ONの切り替えスイッチが付いています。ステレオ・アウト以外にヘッドフォンへの出力端子があります。 ボコーダーのマイクからの入力レヴェル調整用に購入しました。 |

オーディオ・ワークステーション

|

YAMAHA AW4416 に中古で購入。ハードディスク・MTRのようなものですが、「AW4416」は録音したオーディオ・データをCD-Rに書き込むことができます。 バンド編成でライヴ中心の活動ならこの機材は必要なかったのですが、GA-GOのライヴでは打ち込みによるSE出しもあり購入しました。シンセサイザーは最大同時発音数という制約があり、最大同時発音数を超える音数を鍵盤で弾いたり打ち込んでたりすると、一部音が出なくなることがあります。「AW4416」は多重録音ができますので、打ち込みによる楽曲作りでは、最大同時発音数による制約の問題は解消しました。 |

ペダル、フット・スィッチ

ライヴ時は各キーボードにペダルを接続しているため数が多いです。セッティングは変わることがあります。ペダルとキーボードとの接続は、なるべく同じメーカーで揃えるようにしてました。「DP-6」等のように例外もありますけれど…。

|

KORG EXPRESSION/VOLUME PEDAL XVP-10 、キーボード「X2」とダンパー・ペダル「DP-6」と同時に購入。 足で操作します。ヴォリューム・ペダルとして使うと、シンセサイザーの出力全体の音量を上げたり下げたりするのが一般的な使い方だと思います。私の使い方は、例えばピアノの音とシンセ・ストリングスの音を同時に出す時、ピアノの音量を変えずにシンセ・ストリングスのみの音量をペダルによって操作するという使い方です。両手で鍵盤を押さえてる状態でも足で操作できるので重宝してます。大学生の時軽音楽部の先輩に、メディスン・バッグのライヴに連れて行ってもらったことがあるのですが、キーボーディストの中村建治さんの演奏を見てペダルを踏むことによって音色が変化するのを聴いて、ペダルで音色の操作ができるということを学びました。ギタリストもワウでペダルを踏んで演奏してますが…。 こちらも昔話ですが、チューブのギタリストでもある春畑道哉さんをライヴで見た時、全く同じペダルを使用していたのには驚きました。 |

|

Roland EXPRESSION PEDAL EV-5 |

|

BOSS FV-50L Volume Pedal ヴォリューム・ペダル。シンセサイザー内で各音色の音量レヴェルを調節していれば、ヴォリューム・ペダルは接続しなくて済むようになります。使用する音色が1種類だけで曲中にソロがある場合などは、ヴォリューム・ペダルで調整した方が便利かもしれません。 |

|

Roland DAMPER PEDAL DP-6 |

|

Roland PEDAL SWITCH DP-2 サスティーン・ペダルとして使用しています。ライヴの時はキーボード「XP-50」に接続しています。「DP-2」と「XP-50」とでローランドで揃えています。 |

|

KORG PEDAL SWITCH PS-1 こちらも、サスティーン・ペダルとして使用しています。ライヴの時はキーボード「707」に接続しています。「PS-1」と「707」とでコルグで揃えています。 |

|

BOSS FS-5L LATCH FOOT SWITCH フット・スィッチ。実は「FS-5L」を購入したこと自体忘れて何に使用するために購入したのかさえも忘れていたのですが、おそらくマルチ・エフェクター「SE-70」のエフェクト効果のON・OFFの切り替えを足で操作しようと考えて購入したのではないかと思われます。が、ライヴで「SE-70」を使用しなくなったので「FS-5L」の使用はありませんでした。 |

マイクロフォン

|

SHURE SM58 ダイナミック・マイクロフォンです。ボコーダー用で購入しました。マイク・スタンドは持っていません。 ライヴの時にコーラスをすることがあるのですが、その時はステージ上にセッティングされているマイクをお借りしています。 |

マイクロ・モニター・スピーカー

|

BOSS MA-12 、シーケンサー「QY20」と同時に購入しました。 モニター・スピーカーです。住まいが一軒家ではないので、住宅事情から「MA-12」を使わず、ヘッドフォンでモニターすることが多いです。 後ろ側の面にINPUT端子が3つあるのですが、私の場合、複数のシンセサイザーを繋ぐ時はミキサーを使ってますので、INPUT端子を3つ使う事はありません。 |

MDプレーヤー

|

SHARP MD-MT821-S 録音可能MDプレーヤーです。GA-GOのライヴでオープニング時のSE出しに使用。昔、同じイベント・ライヴに出ていたバンドさんがMDでのSE出しをしてたのですがMDでも音質的には問題ないと判断し、打ち込んだSEをMDに録音しMDプレーヤーでの再生によるSE出しを始めました。オープニングのSEから1曲めへの使用する音色の切り替え(プログラム・チェンジ)の手間が省けました。 |

キーボード・スタンド

自宅でもスタンドにキーボード(シンセサイザー)を載せた方が弾きやすいです。ライヴ用の練習をする時は、ライヴのセッティングに近い状態にして練習してました(立って弾く、座って弾くなどの違いはありますが)。

|

ULTIMATE APEX AX48B 購入。キーボード「X2」を載せるためのスタンドです。 脚とキーボードを載せるためのサポートバーがコラム(柱)に収納でき、持ち運びの時もパーツがバラバラにならないのが利点。立って弾く場合と座って弾く場合とでサポートバーの位置を替えた方が弾きやすいので、コラムにガム・テープを貼ってサポートバーを取り付ける位置の目安にしています。 |

|

KIKUTANI KS-101 + AD-25 「KS-101」にオプショナルアダプター「AD-25」を組み合わせることで、キーボードを2台置くことができます。 |